出典:No.11 「小倉日記」時代の森鴎外

百年前に九州へ舞い降りた『森鴎外と漱石』

(h

ttps://www.ncbank.co.jp/corporate/chiiki_shakaikoken/furusato_rekishi/kitakyushu/011/01.html)

(以下は、原文のままです。本HP作成者)

(以下は、原文のままです。本HP作成者)

司会

今年平成十一年は、森鴎外(文久二1862~大正十一1922)が北九州の小倉へ来て

、百年です。鴎外は軍医総監で、医学博士で、文学博士で、歴史家で、評論家で大作家です。明治日本が生んだ桁外れの大知識人ですね。石川淳さんによると、「古今に比なき大文章、流血の文字」と評される文学です。

その鴎外が、明治三十二年六月に第十二師団の軍医部長として、小倉(現・北九州市)へ着任して、今年が百年有余なります。鴎外は、それから三十五年の三月まで、二年九か月間、小倉に滞在しました。

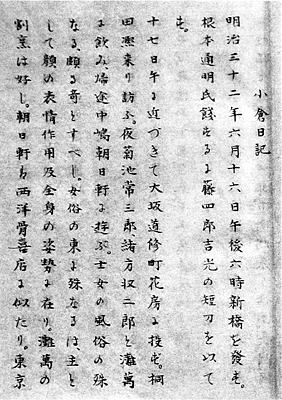

『小倉日記』(右写真)には、二つの大きな出来事が記されています。

一つは、当時の福岡日日新聞の六千号記念に寄稿をたのまれて、「我をして九州の富人たらしめば」を寄せ、鴎外の言う「坑業家」たちに大きな警鐘を鳴らされたこと。

もう一つは偉丈夫、貝島太助翁との出会いです。

人力車

まず最初の話ですが、筑豊地区の福丸で徴兵検査があるので、鴎外がその立ち会いに、直方(のうがた)駅から人力車に乗ろうとしたのです。

ところが、立場(たてば)に 屯(たむろ) している人力車夫たちは、知らん顔をして誰一人乗せてくれません。茶店の主人が見かねて、やっと一人を連(つ)れてきてくれたが、二十町ばかり(二キロ強)のところで車をとめ、一服して他の人力車に変わってくれと言うのです。代(か)わりの車がいるはずもありません。

鴎外先生は、仕方がないから、雨の中の田んぼ道を「此(これ)より歩(ほ)して福丸に至る」と述べ、散々な目にあっています。。

帰りは、「午餐後巡査をして車を雇(やと)わしめて返る」とあります。

小倉に帰ってその話をすると、札ビラをはずんでくれる炭鉱主が一番客で規定料金しか払わない軍人など、だいたい相手にしてくれないのだと言うのです。

そこで鴎外は、福丸事件から二か月後に「我をして九州の富人たらしめば」という慷慨の一文を、福岡日日に寄稿しています。

そのころ、一部の炭鉱主の目にあまる非常識ぶりが話題になっていたのです。あぶく銭で汽車も一等に乗るが、諸肌脱(もろはだぬ)ぎになって涼をとっている無法ぶりとか…。

それから、鴎外の言う「利他の志」、「自利の願い」がでてくるのです。利他は労働者の財産形成をたすけ、社会保障制度を設け、衛生を普及することで、心ある人はその価値を認めるが、並の金持ちに説(と)いても聞き入れてはくれない。自利は美衣を身につけ、酒食にふけることもできる。官能だけ満足させておくと、身体を損なう。それで、富んでいる人の「自利の願い」に残されているのは学術と学問だと。

自分が金持ちなら、官能を満足させることに金を使わないで、コレクションを考える。価値のあるものを収集して、公衆の視聴に供する。

それから九州は歴史の宝庫だから、研究所を作って学者を集め、九州の歴史研究に貢献する。といった内容ですが、現代にも通用しますね。

その考えは、後年の大手で優良炭鉱だった明治鉱業の、安川敬一郎さんと松本健二郎さん父子によって、明治専門学校(現・九州工業大学)設立に、見事に生かされていますね。

人力車夫のボイコットで、福岡日日新聞は、歴史に残る鴎外の寄稿をもらったのですね。

日記の面白さは、日常の些細なことが記されていることで、福日の小倉特派員から「札幌麦酒(びーる)十二瓶を贈りて潤筆銭(じゅんぴつせん)に充(あ)つ」とあって、「我をして…」の原稿料が、ビール一ダースだったことがわかります。

その「我をして…」が評判になったのですね。つづいて福岡日日からたのまれている。

次は中央文壇批評をと頼まれて、次の年始号に載(の)せたのが、「鴎外漁史とは誰ぞ」だったのです。

「漁史」は、文(史)を漁(あさ)る人間という意味です。

中央文壇にきこえた「鴎外」としばらく訣別している経緯から書き始めて、正岡子規(まさおかしき)と幸田露伴(こうだろはん)を認めながら、泉 鏡花(いずみきょうか)も島村抱月(しまむらほうげつ)も撫(な)で切りです。他は末流の文壇と切り捨てて、小倉から中央を睥睨しているのです。

それにしても、鴎外先生の自負の強さに圧倒されるし、当時の新聞読者のレベルの高さに驚かされます。

偉丈夫貝島太助翁

もうひとつの出来事は、翌年の三十三年の十月四日から十日まで、直方周辺

で行われた衛生隊の演習を統裁(とうさい)しているんです。

日露戦が避けられないと思っていた陸軍だけに、重要な演習だったでしょう。当時の演習は、兵隊が一般家庭に民宿し、歓待されていたのです。

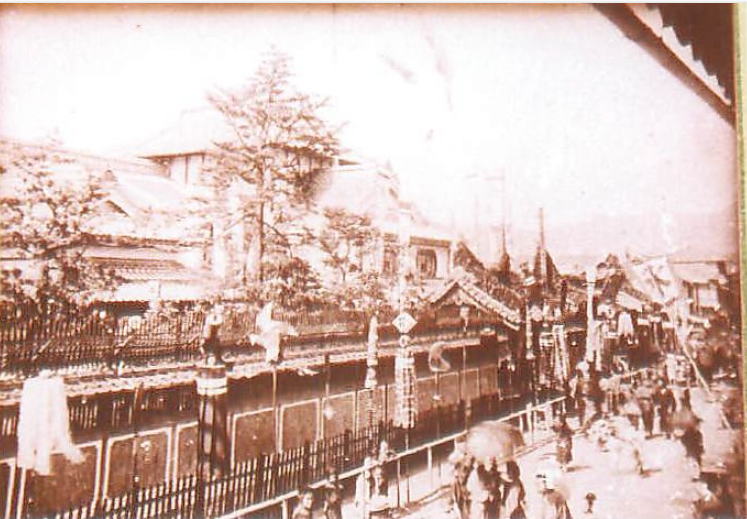

鴎外ともなれば、民宿先も格が違って、貝島太助邸

(左下写真 多賀神社下 明治40年5月撮影 宮若市石炭記念館蔵)で、三泊しています。 このとき「主人太助出(い)で客を見る。五十歳許(ばかり)の偉丈夫(いじょうふ)なり」と記しています。

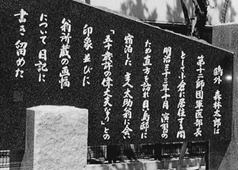

鴎外の日記は、誰それに会ったという記述はあるが、会った人の印象を書いているケースはありません。よほど印象に残ったと思われます。「偉丈夫(いじょうふ)なり」に貝島太助さんの人物像がつくされています(右写真

貝島太助翁 像)。友人に出した手紙の中にも、「目に一丁字なきも、なかなか面白きやつなり」。無学だが、たいした男だと言っています。

さすがに、筑豊御三家の一人である貝島太助翁の人物を、見事に見抜いているのですね。めったに人を褒めない鴎外の最大級の賛辞だったのです。

このとき長男の栄三郎さんが、太助翁の蒐めた狩野派や円山応挙(まるやまおうきょ)、英 一蝶(はなぶさいっちょう)などの絵画や書を鴎外に見せました。鴎外はその眼福(がんぷく)を日記に実に克明に書いています。太助翁の略歴も詳しく日記に載せている。こういう「坑業家」もいるのかと、炭鉱経営者のイメージを見直したのでしょう。

司会

貝島さんも、また最上のいい客を、接待したものですね(笑)。

北九市長であった谷伍平氏は、直方の有吉 威(ありよしたけし)市長に会ったとき「鴎外が『小倉日記』で貝島太助翁を偉丈夫と書いている。貴重な文学遺産だから文学碑をつくられたら」と、勧めましたぁ。

貝島さんの居宅址が、市に寄付されて多賀町公園になっています。太助翁の銅像もあってうってつけの場所だということで、この公園にきまり、火を点(つ)けたあんたがということになって、とうとう碑文(下写真)も書かされた。

九十九字だったが、ユーモアのある人がいて、鴎外が九州へ来て九十九年目で

すからねと言われて笑いましたな。

作者は文化勲章を受賞している北村西望(きたむらせいぼう)さんです。長崎の「平和祈念像」の作者で知られていますね。

谷伍平氏は、「太助翁が丸顔に角刈りの益荒男(ますらお)ぶりで、羽織姿の正装で正面を睥睨(へいげい)しています。不屈の気迫のうちに、春風を感じさせる偉丈夫の姿が実にいい」と言っています。

終わり