|

貝島百合野山荘外観図

CONTENTS

|

||||||||||

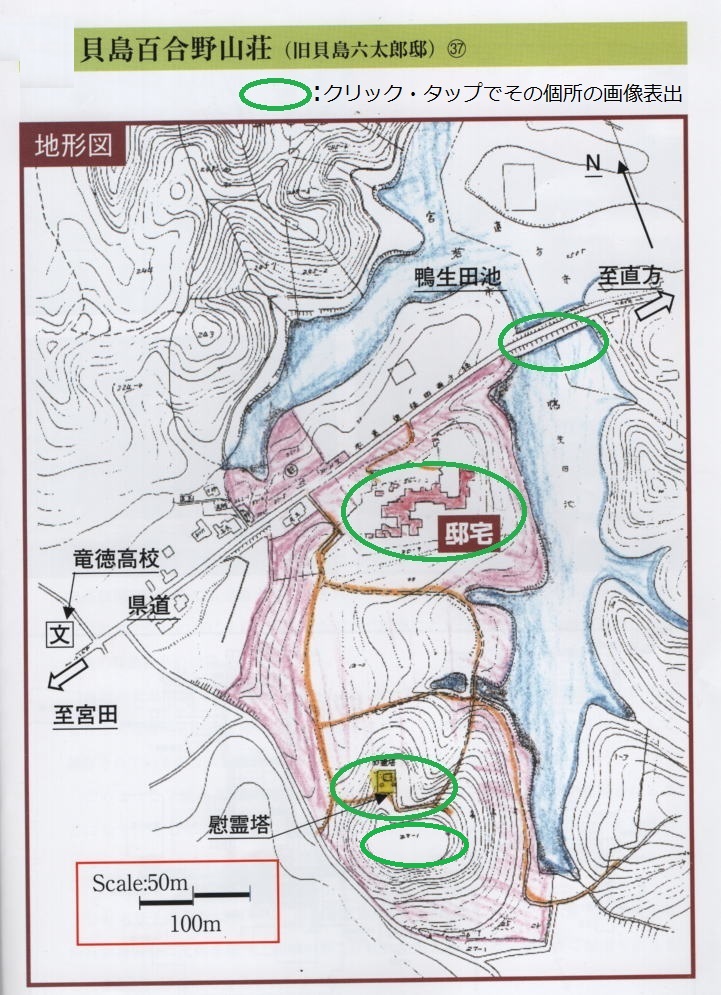

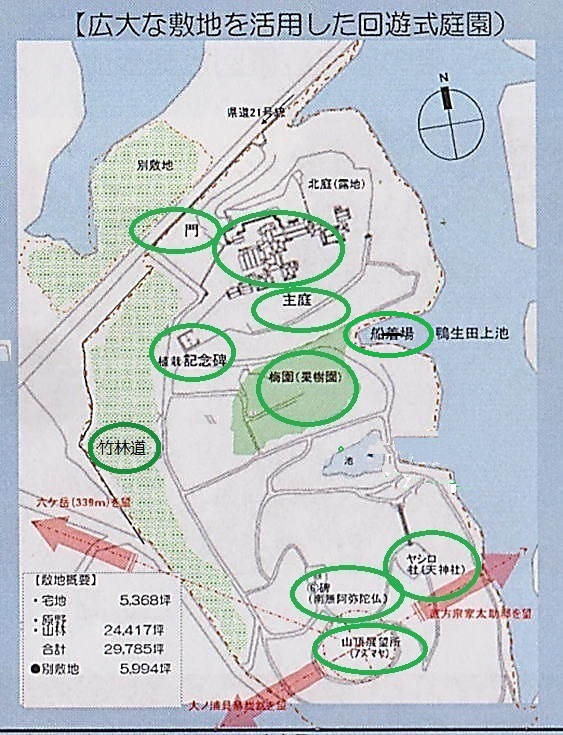

山頂展望所: 現在は、大きな木に囲まれて望めませんが、以前は、上図の山頂展望所(アズマヤ)から、大ノ浦貝島炭鉱や創業者貝島太助出身地の直方市街が展望できたということです。

この展望所から貝島太助翁や六太郎氏などが貝島の行く末をみていたのではないでしょうか。 |

||||||||||

出展:「筑豊における炭鉱主の住宅の平面構成に関する研究」 森山恵香 2004 熊本大学大学院 自然科学研究科 |

||||||||||

| 〈背景写真:山荘中庭〉○ |

| |

| |

広大な本山荘27,000坪は、3つのゾーンで構成されています。 |

|

| 〈参考資料〉

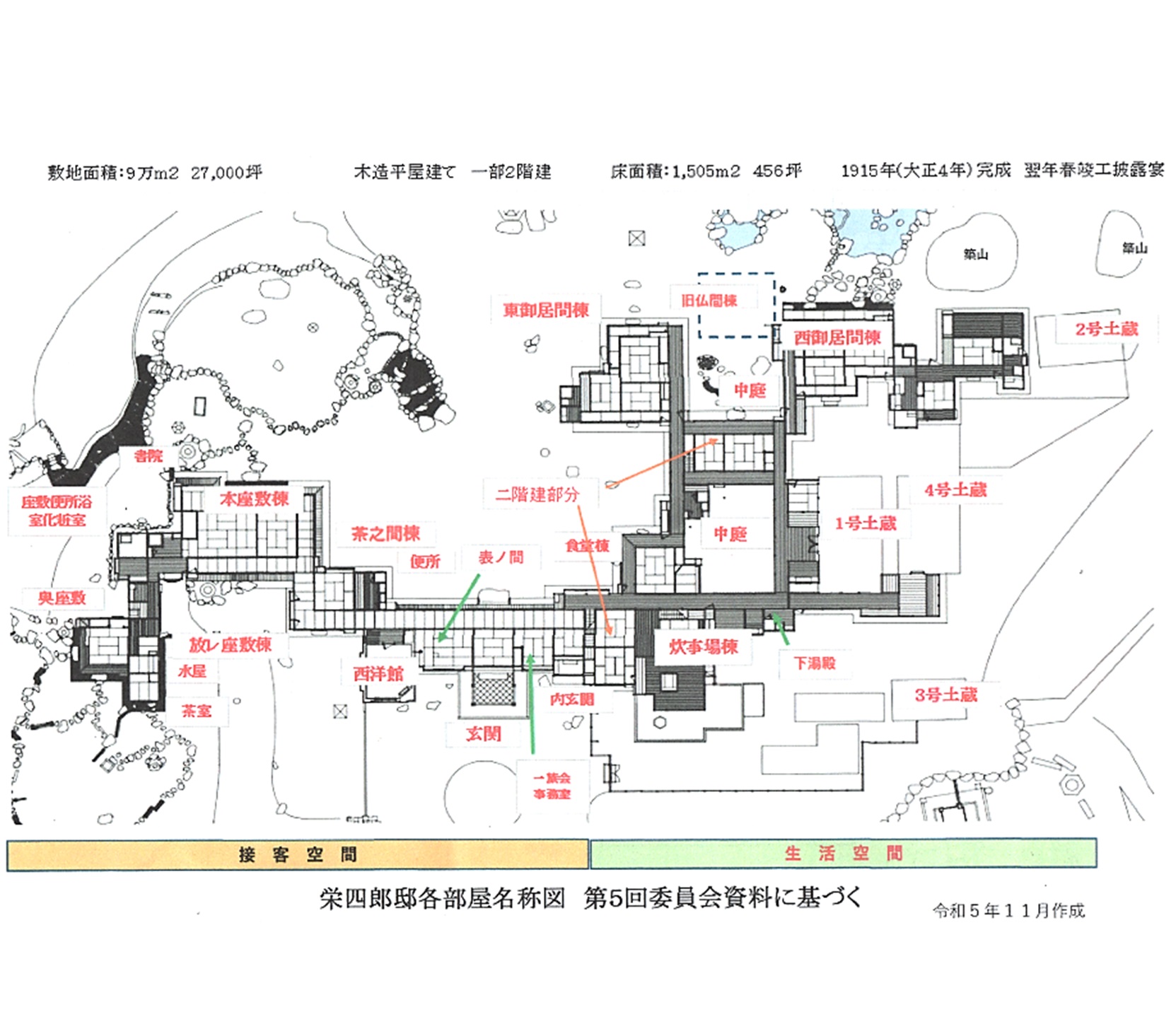

旧貝島六太郎邸(百合野本家)の沿革(「貝島家を代表する住宅」の根拠) 森山恵香氏研究論文(2004)から 沿革 貝島家第2位の本家である旧貝島六太郎邸は、六太郎(太助の弟)と栄四郎(太助の三男)の住宅として福岡県鞍手郡宮田町大字龍徳に建設された。 主要地方道である福岡・直方線に面して建つ当住宅は、JR直方駅から直線で2km弱と比較的近い位置にある。都市計画に基づく用途地域ごとの線引きは為されておらず(2004年時)、周囲には荒れ地・湿地や針葉樹林がひろがっている 旧貝島六太郎邸は、大正5年(1916)4月23日に新築落成披露宴が開催された。棟梁格の大工は博多対馬小路の讃井博吉である。当初の建坪は290坪であり、大正10年3月で295坪、昭和3年(1928)3月では346,25坪に増える。、昭和53年(1978)には仏間が福岡市へ移築される(大濠の貝島化学工業会長邸)。その後、台所の一部が解体され、増築が行われた結果、木造平家建て一部2階建て、延床面積1,295.40㎡(392.55坪)の大規模な和風住宅となる。 従来の研究では、当住宅に関する建築的な資料から、住宅の建設経緯が明らかにされている。旧貝島六太郎邸に所蔵されていた資料中の『総(總)勘定元帳』には、大正3年(1914)11月30日に 「大工十五名へ解雇二付心付」とあり、12月31日に 「大工解散二付祝儀」を渡している。このことから、大正3年には本工事が終わったと推定されている。また、翌4年12月23日に 「遷佛式用菓子代」とあるので、大正4年には住宅がほぼ完成したと考えられる。 昭和24年(1949)から百合野山荘として2~3年間一般に開放され、その後、貝島炭礦(株)の倶楽部として4~5年間使用されていた。 六太郎邸は貝島家の住宅の中で唯一現地に残っており、宗家の太助邸が現存しないことから、貝島家を代表する住宅として位置付けることができよう 。 なお、現在の屋敷は、延床面積1,505㎡(456坪)の一層大規模な和風住宅となっている。 出展:①「筑豊における炭鉱主の住宅の平面構成に関する研究」 森山恵香 2004 熊本大学大学院 自然科学研究 ②調査スタッフの会資料 |